Navigation : Accueil

/

Paturage extensif / Biodiversité / Mesure

Comment

"mesurer" la biodiversité d'un site naturel.

Mesurer

la biodiversité : pourquoi ?

Parce

qu'il est nécessaire d'objectiver l'impact du pâturage sur la

biodiversité d'un site en vue d'en adapter le plan de pâturage en cas

de stagnation ou de diminution de la biodiversité du site :

modification du type ou du nombre d'animaux, de la charge, de la

période de pâturage...

Mesurer

la biodiversité : par qui ?

Par

les scientifiques en charge du suivi des sites de hautes valeurs

biologiques (par exemple le DEMNA en Région wallonne). Mais vu leur

charge de travail, ils risquent de tirer la sonnette d'alarme trop tard

(constat d'une forte dégradation lors d'une visite triennale voire

quinquennale pour certains sites).

Il faudrait également une

évaluation continue, certes moins fouillée et détaillée que le bilan

pluriannuel des scientifiques. Cette évaluation continue ne doit pas

être trop complexe, ni trop lourde, afin que le gestionnaire puisse la

réaliser lui-même. Ce dernier peut alors ajuster rapidement le pâturage

de son troupeau en cas de dégradation de la biodiversité du site qui

lui est confié. C'est sur ce type de "monitoring" que nous allons

réfléchir ci-dessous.

Mesurer

la biodiversité : comment ?

Ce

texte est largement inspiré des réflexions et discussions menées dans

le cadre du mémoire en vue de l’obtention du titre de Bachelier en

Agronomie - Finalité Environnement - Année académique 2012-2013 :

« L’impact du pâturage extensif sur la biodiversité au niveau

des

berges » réalisé par Coralie HUBERTY, étudiante à la Haute

Ecole

de la Province de Liège - Département Agronomique - La

Reid , maître de stage Emmanuelle CHAVET, encadrement Marc PHILIPPOT,

professeur superviseur Eric CASAGRANDE.

NB

: Pour une application et une comparaison des 4 méthodes décrites

ci-dessous, voir : paturage_berges

Première

idée : la méthode de l'inventaire.

Faire

un inventaire complet (liste I) des espèces et des habitats du site.

Ensuite les compter (nbr(I)): ce nombre représenterait la biodiversité

du site.

Biodiversité_inventaire

= nbr(I)

C'est

la méthode scientifique classique de « mesure de la

biodiversité » qui comporte de nombreuses variantes (voir

remarques).

Critique

:

- Faire

un inventaire complet est illusoire. C'est un travail titanesque et

impossible à réaliser pour un gestionnaire. Il faudrait faire défiler

une dizaine de scientifiques (botaniste, entomologiste, ornithologue,

mycologue...) sur le site, avec au minimum une dizaines de

passages à différentes saisons...

- La

lourdeur de la tâche et sa durée de réalisation ne permet pas une

réaction rapide en cas de dégradation.

- Chaque

espèce ou habitat compte pour un point, or toutes les espèces et

habitats n'ont pas la même valeur scientifique ou légale (statut de

protection).

- Certains

habitats de grand intérêt comportent naturellement peu d'espèces (ex :

tourbière) mais avec certaines de ces quelques espèces qui sont très

rares. Ils obtiennent avec cette méthode de comptage un score médiocre

alors que ce sont des sites exceptionnels !

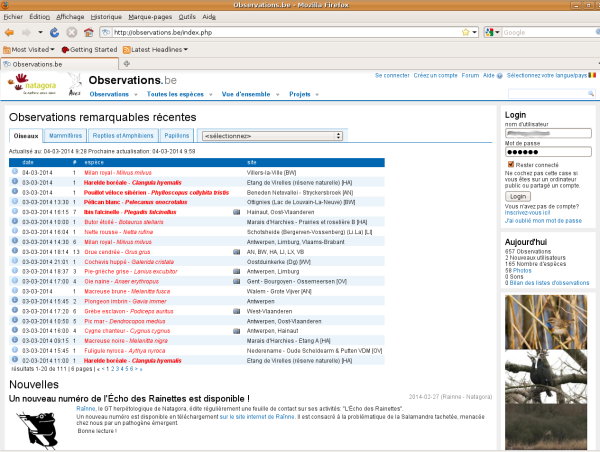

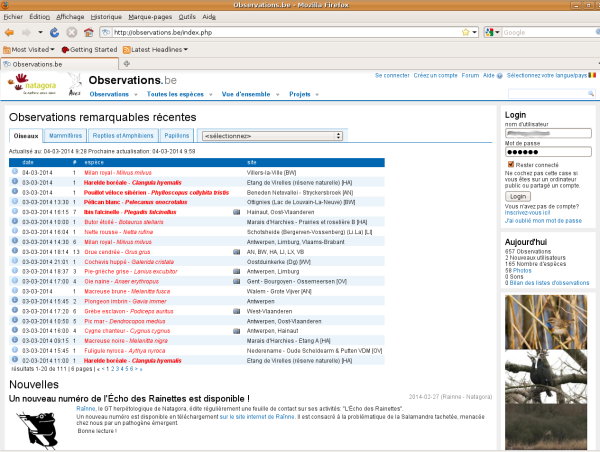

> www.observations.be

est un portail informatique d'encodage

d'observations d'espèces en Belgique.

www.observations.be

est un portail informatique d'encodage

d'observations d'espèces en Belgique.

Ce portail totalise 33000 espèces

susceptibles d'être observées dans le pays.

Le meilleur naturaliste y a observé 4377 espèces. Les naturalistes moyens parviennent à

identifier 330 espèces...

Remarque :

Il existe des méthodes

dérivées simplifiées qui sont basées non pas sur le comptage d'espèces,

mais sur le comptage de genres, familles ou ordres, elles sont moins

coûteuses et plus rapides mais ne peuvent être réalisées que par de

bons taxonomistes ! Elles restent donc hors de portées du gestionnaire.

Deuxième

idée : la méthode des raretés.

Ne

faire l'inventaire que des espèces rares (liste R) et des habitats

rares trouvés sur le site. Ensuite les compter (nbr(R)), avec

éventuellement une pondération selon leur rareté : ce nombre

représenterait la biodiversité du site.

Biodiversité_rareté

= nbr(R)

C'est la méthode des naturalistes : tel site est intéressant car il

recèle telles raretés.

Critique

:

- L'identification

des raretés reste du domaine des scientifiques. Un

gestionnaire

bon naturaliste pourra en repérer certaines... mais en manquera de

nombreuses !

- Les

raretés sont plutôt un résultat de bonne gestion qu'un objectif

opérationnel. Les raretés peuvent dépendre d'autres sites, de

conditions climatiques, de la faible taille de leur population... Ce

n'est pas le mieux pour faire le lien entre pâturage et biodiversité,

trop d'autres facteurs peuvent interférer.

- Il

faudrait également tenir compte de leur abondance sur le site. Avec

cette méthode il faut attendre la disparition d'une espèce rare pour

voir décroître le nombre représentatif de la biodiversité du site :

c'est trop tard pour réagir et sauver l'espèce.

Trois papillons rares présent sur la RND du Moulin de la Fosse :

Nacré de bistorte, Nacré de la sanguisorbe et Petit collier argenté.

Difficile de les distinguer pour un amateur !

Troisième idée : la méthode des

bio-indicateurs.

Méthode imaginée par Marc PHILIPPOT.

Une première partie du travail est confiée aux scientifiques :

Dresser

la liste des habitats les plus intéressants du site dans une

perspective de conservation de la nature au niveau local, régional ou

européen. Pour chacun de ces habitats dresser trois listes :

- liste

D (Dégradation) : liste des espèces indicatrices de la dégradation de

cet habitat (espèces typiques des friches, terrains vagues, coupes

forestières, sites rudéralisés...) ;

- liste

Q (Qualité) : liste des espèces indicatrices du bon état de cet habitat

;

- liste

R (Rare) : liste des espèces rares susceptibles de se retrouver sur cet

habitat ;

Le

travail de relevé est confié au gestionnaire :

Il

coche sur les trois listes les espèces présentes. Ensuite, il les

compte sur chaque liste : nbr(D), nbr(Q) & nbr(R). Il peut

ensuite

calculer la biodiversité selon la formule (les espèces de la liste D ne compte que pour 0.5pt) :

Bio-indicateurs = nbr(Q) + nbr(R)

– nbr(D)/2

Ce

qui permet de voir s'il y a bien d'année en année augmentation du

nombre d'espèces cochées sur les listes Q & R et régression du

nombre d'espèces cochées sur la liste D.

Critiques

:

- Si

le site comporte plusieurs habitats le gestionnaire risque de se

retrouver avec beaucoup d'espèces à identifier.

- Il

faut attendre l'apparition ou la disparition d'espèces pour voir une

modification du nombre d'espèces cochées. Cela risque d'être trop

tard... Il vaudrait mieux travailler avec l'abondance des espèces des

différentes listes.

- Le

score dépend de la taille des listes...

Quatrième

idée : la méthode de l'indice de qualité d'habitat (IQH).

Méthode imaginée par Coralie HUBERTY et retravaillée par Marc PHILIPPOT.

Pour

chaque parcelle pâturée, toujours travailler avec les trois listes

ci-dessus, mais en les synthétisant pour l'ensemble des habitats de la

parcelles de manière à ce que chaque liste ne comporte qu'une dizaine

d'espèces (voir plus bas les critères de choix pour les espèces à

retenir). Le gestionnaire relève l'abondance de chaque espèce des

listes Q & D ; il coche simplement les espèces présentent sur

la

liste R.

Pour les plantes des listes Q & D, on utilise les coefficients

d’abondance décrit dans la méthode Braun-Blanquet :

5 :

Recouvrement > 3/4 de la surface de référence (> 75%)

4 :

Recouvrement entre 1/2 et 3/4 (50–75% de la surface de référence)

3 :

Recouvrement entre 1/4 et 1/2 (25–50% de la surface de référence)

2 :

Recouvrement entre 1/20 et 1/4 (5–25% de la surface de référence)

1 :

Recouvrement < 1/20, ou individus dispersés à couvert jusqu’à

1/20 (5%)

0 :

Espèce absente.

Pour

les animaux, on peut également définir des tableaux comme pour les

plantes, selon le nombre d'individus observés sur un laps de temps

déterminé, en définissant précisément les conditions d'observation et de

comptage.

Nous pouvons calculer l'abondance d'une liste selon la formule :

abond(Q) = somme des coefficients d'abondance de chaque espèce de la

liste Q.

idem pour la liste D

La liste R ajoute 0.5 pt de bonus par espèces présentes à l'abondance

de la liste Q.

On peut alors calculer un indice de qualité de l'habitat (IQH) :

IQH = ( abond(Q) + nbr(R)/2

) / ( abond(D) + abond(Q) + nbr(R)/2 )

Il

représente le rapport entre l'abondance des espèces typiques de

l'habitat en bonne santé (Q + R/2) et l'abondance totale des espèces indicatrice de l'habitat (D + Q + R/2).

IQH

est compris entre 0 et 1, on peut le multiplier par 100 pour l'exprimer

en % . 0% correspond à un site totalement dégradé. 100% correspond à un

site de qualité parfaite. Dans la pratique, les sites fortement

dégradés peuvent descendre à 14%, tandis que les sites riches en

biodiversité peuvent monter à 80%.

Critères

de sélection des espèces de la liste Q :

- Espèce

typique de l'habitat ;

- Espèce

ayant une certaine abondance au niveau régional pour ce type d'habitat

(pas quelques pieds sur quelques sites) ;

- Espèce

facilement identifiable, ou alors les globaliser au niveau genre (ex :

bécassine des marais/sourde), famille (ex : papillons de type

nacré/argus/cuivré) ou ordre (ex : criquets/sauterelles) ;

- Espèce

visible et peu sensible aux conditions météo du relevé, afin de

facilement déterminer son abondance ;

- Espèce

sensible à la fois au manque et à l'excès de pâturage ; ou alors

veiller à prendre autant d'espèces sensible uniquement au manque de

pâturage que d'espèces uniquement sensible à l'excès de pâturage ;

- Espèce

étant une plante hôte ou une proie pour des espèces rares ;

- En

complément à ce dernier critère, il serait judicieux d'ajouter à cette

liste les micro-habitats intéressants pour les espèces rares (ex :

abondance de haies, d'arbres morts, de touradons, de floraisons

printanières, de perchoirs, de tas de pierres...)

Exemple de plante de la

liste Q : la renouée bistorte.

Critères

de sélection des espèces de la liste D :

- Espèces

typiques des friches, terrains vagues, coupes forestières, sites

rudéralisés... (ex : ortie)

- Espèces

invasives ou envahissantes, fortement couvrantes et se multipliant

rapidement (ex : balsamine de l'Himalaya).

- Espèces

tenaces et difficiles à faire régresser (ex : ronces).

Exemple de plantes de la

liste D : la Balsamine de l'Himalaya (sur la rive gauche)

et la Reine-des-prés (en arrière plan)

Critères

de sélection des espèces de la liste R :

- Espèce

rare au niveau régionale pour laquelle il existe une forte probabilité

de retrouver quelques individus sur cet habitat (NB : si elle est

généralement abondante sur son habitat la mettre plutôt sur la liste Q)

;

- Espèce

rare visible et facilement repérable.

- Espèce

rare ne pouvant être confondue avec une espèce commune.

Exemple de plante de la

liste R : l'orchis tacheté

Critiques

:

- Dépend

fortement du choix des espèces des listes Q, R & D : gros

travail

de recherche et de validation à mettre en place par les scientifiques ;

- Le

gestionnaire devra être formé à l'identification des espèces des trois

listes ;

- L'abondance

est estimée « à l'oeil » et apporte de la

subjectivité à la

méthode, nous conseillons de travailler avec des photos de références

et des notes écrites afin de faire des comparaisons d'années en années

de l'évolution de l'abondance de chaque espèce.

- L'indicateur

final IQH ne permet pas de détecter la régression d'un habitat au

profit d'un autre sur la parcelle, mais cela peut se déceler via

l'évolution de l'abondance de certaines espèces (il faut aller revoir

les relevés d'abondance en détail).

Texte :

Coralie HUBERTY & Marc

PHILIPPOT - Photos

: Marc PHILIPPOT - Version du 29/12/2014